冷湿布・温湿布の正しい使い分けと効果とは?知っておきたい基礎知識

記事本文

目次

目次がありません

湿布は、日常生活の中で多くの人が一度は使ったことのある身近な治療アイテムです。

肩こりや腰痛、捻挫や筋肉痛など、さまざまな痛みや不快感を和らげるために利用されています。

しかし、いざ使おうとすると迷うのが「冷湿布」と「温湿布」の使い分けではないでしょうか。

「冷やした方がいいのか?」「温めた方がいいのか?」と、症状や状況によって正しく選ばなければ、かえって症状を悪化させることもあります。

本記事では、冷湿布と温湿布の基本的な違い、それぞれの効果、正しい使い方、注意点について詳しく解説します。

自分や家族の健康管理に役立ててください。

冷湿布とは?その特徴と効果

冷湿布は、その名の通り「冷たさ」を感じさせる湿布です。

メントールやカンフルなどの成分が配合されており、皮膚に貼ると冷感が得られ、患部の炎症や痛みを和らげます。

冷湿布の主な効果

- 痛みを抑える鎮痛作用 冷却することで皮膚表面の神経を鈍くし、痛みを感じにくくします。

- 炎症を抑える抗炎症作用 患部の血流を抑え、腫れや炎症の拡大を防ぎます。

- 熱感や腫れを軽減 打撲や捻挫などの外傷で熱を持った箇所を冷やすことで、痛みや腫れの増加を抑制します。

冷湿布が適している症状

- 捻挫、打撲、肉離れなどの急性期(48~72時間以内)

- スポーツによる外傷

- 熱感を伴う痛み

- 関節の腫れや赤み

例えば、スポーツ中に足首をひねった場合、患部が腫れて熱を持つことが多いです。

このような急性の外傷には、冷湿布で炎症を抑えるのが基本です。

温湿布とは?その特徴と効果

一方の温湿布は、貼った部分を「温める」湿布です。

カプサイシンや唐辛子エキスなど、温感成分が含まれており、血行を促進することで痛みを和らげたり、筋肉をほぐしたりする効果があります。

温湿布の主な効果

- 血流を促進 温熱効果によって患部の血流を良くし、老廃物の排出を助けます。

- 筋肉の緊張をほぐす 温めることで筋肉のこわばりをやわらげ、柔軟性を回復させます。

- 慢性的な痛みの緩和 慢性的な肩こりや腰痛など、長引く痛みやコリに効果的です。

温湿布が適している症状

- 慢性的な肩こりや腰痛

- 筋肉疲労

- 冷えによる痛み

- 神経痛(慢性期)

- 筋肉の張り、こわばり

例えば、長時間のデスクワークで肩こりがひどい場合、温湿布を貼ることで血行が促進され、痛みが軽減することがあります。

冷湿布と温湿布の違いを徹底比較

冷湿布と温湿布は、見た目は似ていても、作用や使い道がまったく異なります。

ここで、両者の違いをわかりやすく整理しておきましょう。

冷湿布の特徴

主な作用

- 患部を冷やして鎮痛効果を発揮

- 血流を抑え、炎症や腫れを軽減する

- 皮膚の感覚を鈍らせ、痛みを感じにくくする

含まれる成分

- メントールやカンフルなど、冷感を与える成分が配合されている

適している症状

- 捻挫、打撲、肉離れなど急性期のケガ

- 熱感や腫れを伴う痛み

- スポーツ中の外傷など

使用感

- 貼るとスーッとした冷たさを感じる

温湿布の特徴

主な作用

- 患部を温めて血行を促進する

- 筋肉のこわばりや緊張をほぐす

- 慢性的な痛みの緩和に役立つ

含まれる成分

- カプサイシンや唐辛子エキスなど、温感を与える成分が配合されている

適している症状

- 慢性的な肩こりや腰痛

- 筋肉疲労や張り

- 冷えによる痛み

- 神経痛などの慢性的な不調

使用感

- 貼るとポカポカとした温かさを感じる

冷湿布・温湿布の使い分け方のポイント

「痛いときは冷やせばいいのか?」「肩こりには温めたほうがいいのか?」と悩む方も多いでしょう。

使い分けの大きな目安は次の通りです。

急性期は冷湿布

打撲や捻挫など、外傷直後は患部に炎症が起きており、熱感や腫れがみられます。

この状態で温めると血流が増加し、さらに腫れがひどくなる可能性があります。

したがって、外傷の急性期(受傷から48〜72時間)は冷湿布が適しています。

慢性期は温湿布

痛みが慢性化し、腫れや熱がない場合は温湿布が効果的です。

血行を促進することで筋肉の緊張をほぐし、痛みを和らげます。

例えば、同じ「腰の痛み」でも

- ぎっくり腰を起こしたばかり → 冷湿布

- 慢性的に腰が重だるい → 温湿布

というように使い分けるのがポイントです。

湿布を使う際の注意点

冷湿布・温湿布ともに、正しく使うことが重要です。

次の点に注意しましょう。

皮膚トラブルに注意

湿布薬には刺激の強い成分が含まれている場合があります。

長時間貼り続けると、かぶれやかゆみ、水ぶくれなどの皮膚障害を起こすこともあります。

かゆみや赤みが出たら、すぐに使用を中止してください。

使用時間を守る

市販の湿布薬には「1日2回まで」「8時間以内」など使用時間の目安が記載されています。

長時間貼り続けると皮膚への負担が大きくなり、炎症やかぶれの原因になります。

医師や薬剤師に相談する

湿布薬にも副作用があります。

特に妊娠中や授乳中、基礎疾患がある場合は自己判断せず、医師や薬剤師に相談することが大切です。

また、痛みが強い場合や長引く場合は、湿布でごまかさず早めに専門医の診察を受けましょう。

湿布以外の対処法も活用しよう

冷湿布・温湿布は便利ですが、あくまで「一時的な痛みの緩和策」です。

根本的な改善には、以下のような対処も重要です。

- ストレッチや軽い運動で血行改善

- 姿勢を整える

- 無理をしない範囲で体を動かす

- 栄養バランスを整え、睡眠をしっかりとる

- 必要に応じてリハビリや整形外科を受診する

まとめ

冷湿布と温湿布は、どちらも痛みのケアに欠かせないアイテムですが、使い方を誤ると症状を悪化させるリスクがあります。

- 急性期の痛みや腫れには冷湿布

- 慢性期のコリや痛みには温湿布

このポイントを覚えておくだけでも、湿布選びで迷うことは減るでしょう。

もし痛みが強い、長引く、腫れがひどいなどの場合は、自己判断せずに医療機関を受診してください。

冷湿布と温湿布を上手に使い分けて、健康で快適な毎日を過ごしましょう!

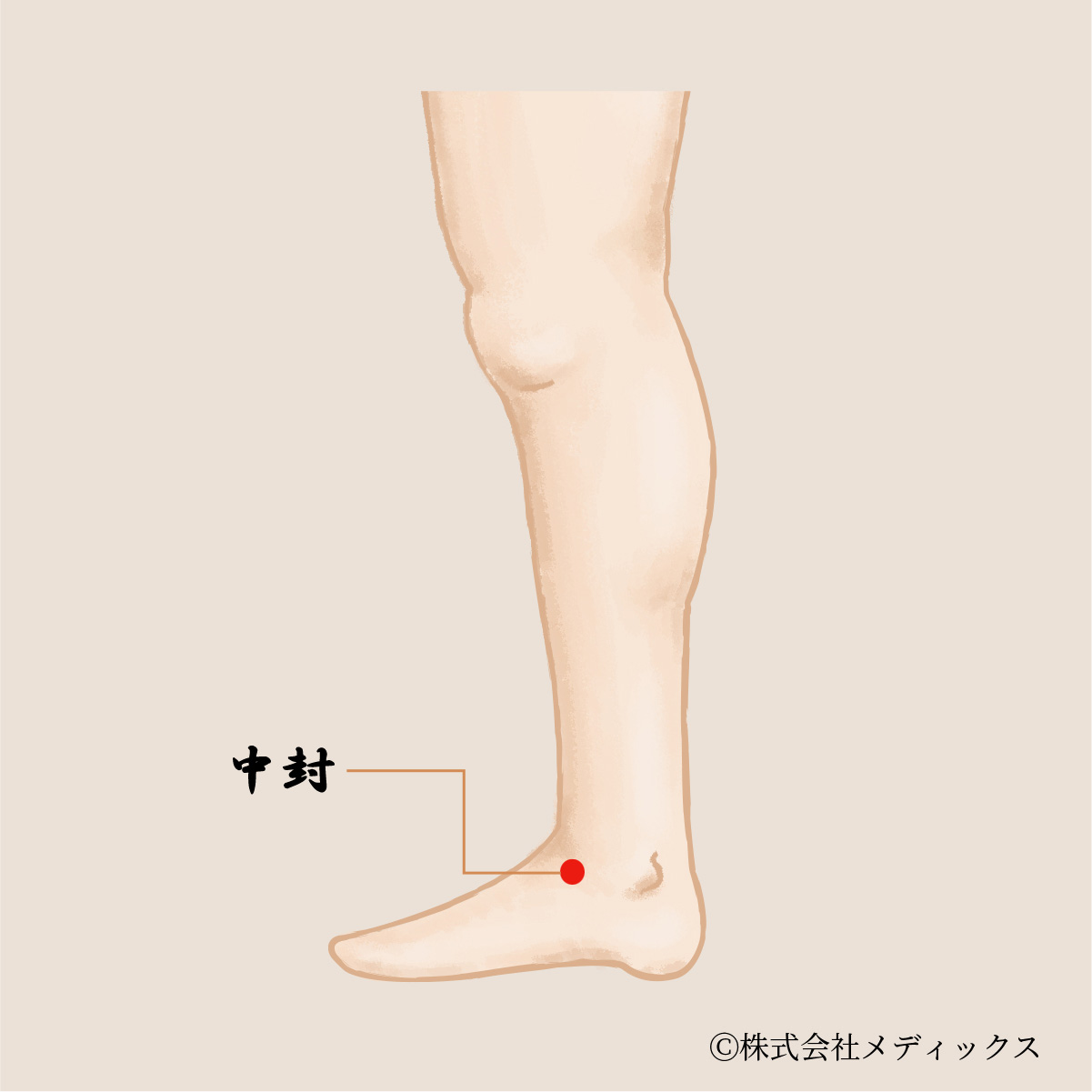

inahorizontalcomposition.Aclose-upofaperson'slegorba.webp)