【懸顱】頭の張りと感覚の乱れを整える胆経のツボ

記事本文

目次

目次がありません

懸顱(けんろ)とは

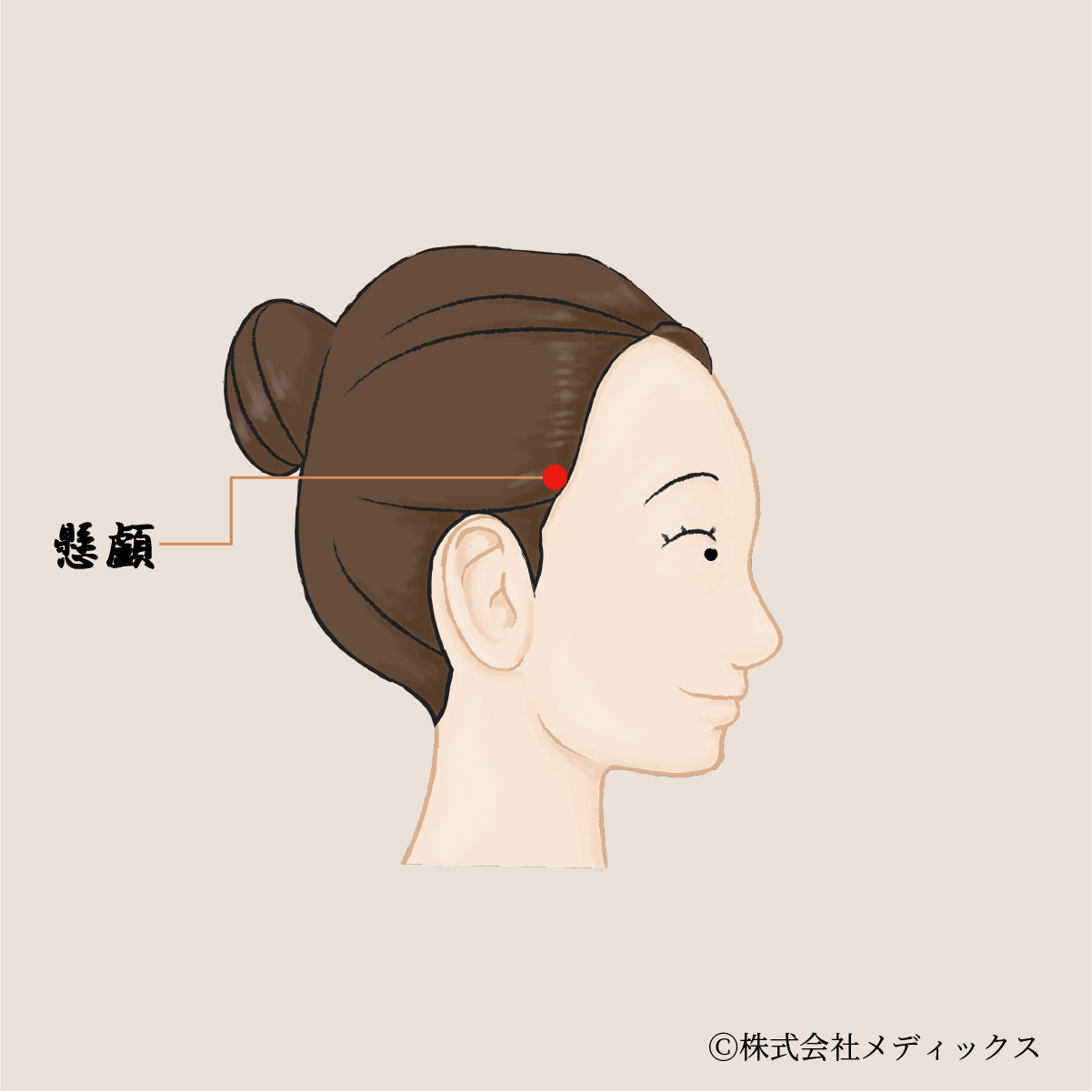

懸顱は、足の少陽胆経に属する経穴で、耳介の上方、頭の側面にある角孫(かくそん)から髪の生え際に沿って後上方へ指約1本分の位置にあります。

「懸」は垂れ下がる、「顱」は頭蓋を意味し、懸顱とは、頭部に滞る気を調整し、こもった熱や緊張を下ろす作用を持つツボとして名付けられています。

側頭部の中心的なポイントのひとつであり、胆経の流れに沿って頭痛やめまい、精神的な高ぶりを鎮める調整点とされています。

効果と応用

懸顱は、こめかみから頭頂部にかけての痛み、側頭部の張り、頭重感、耳鳴り、目の疲れ、神経の高ぶりといった症状に幅広く用いられます。

特に、頭がのぼせるような感覚や、思考過多・精神疲労によって側頭部が緊張しているときに、胆経の頭部ラインを通じて気を整える効果があります。

また、耳の奥の詰まり感や、目の奥が重く感じる不快感など、五感に関わるバランスの乱れにも活用されるツボです。

主な効果

懸顱に期待される主な効果は、頭痛の緩和、めまいの鎮静、眼精疲労の軽減、精神的な緊張の緩和、耳の違和感の解消です。

特に、ストレスによって頭が張るような感じがする人、思考が止まらず神経が休まらない人にとって、懸顱は気の通り道を整える有効なポイントになります。

角孫・懸釐・率谷と併用することで、胆経の頭部ライン全体の巡りが調和され、より深いリラックス効果が得られます。

注意点

懸顱は頭部の繊細な部分にあるため、強く押しすぎず、軽い指圧やタッピング程度の刺激で十分です。

とくに、頭痛やめまいが強いとき、または眼や耳に急激な症状が出ている場合には、ツボ刺激よりも安静と医療機関での受診を優先してください。

マッサージの際も、皮膚が薄いため爪を立てず、指の腹を使ってやさしく触れることが大切です。

日常生活での活用法

懸顱のセルフケアでは、耳の上を中心に円を描くようにマッサージする方法がシンプルで効果的です。

疲労やストレスを感じたときには、蒸しタオルで側頭部全体を温めたうえで、懸顱を含むラインを手のひらで包み込むようにゆっくりなでるケアが心身のリセットにつながります。

入浴後や就寝前のリラックスタイムに取り入れることで、頭部の緊張がゆるみ、眠りに入りやすくなる効果も期待されます。

現代医学からの評価

懸顱の周囲には、側頭筋、浅側頭動脈、顔面神経の枝などが分布しており、この部位への軽度な刺激が筋緊張の緩和や血流の改善、自律神経の安定に関わると考えられています。

鍼灸や手技療法では、頭痛や不眠、眼精疲労、ストレス性の不調の補助療法として、胆経の頭部ラインに属する懸顱が頻繁に活用されています。

東洋医学では、懸顱は**頭部に停滞した陽気を下げ、清らかな気の流れを促す「気の降り口」**として、精神面・感覚面のバランスを整える要穴とされています。